「のれん分け」は多店舗展開や社員のキャリアパスの一つとして、よく用いられる制度です。

とは言え、「のれん分けとは何?」

あるいは、のれん分けで店舗を増やすというのは、具体的にどういうことなのか?が、よく分からない。

フランチャイズとの違うのか? フランチャイズと同じなのか?

そのようなことにも触れていきます。

ここで言う「フランチャイズシステムを活用した、のれん分け制度、社員独立制度は、

簡単にいえば、「社員を対象とした、フランチャイズの仕組みを使った、のれん分け制度」です。

のれん分けは、外食業、理美容業の会社でよく用いれていますが、

社内のキャリアパスとして、のれん分け制度を機能させるために、丁寧な準備が大切です。

そこでアクアネットに寄せられる質問に多い、

- のれん分け制度の全体像がスカッと理解できない、

- 導入にあたって何から手を付ければ良いかがわからない、

という声に応えられるよう、

フランチャイズシステムを活用した「のれん分け制度(社員独立制度)」の作り方を解説します。

目次を見る

のれん分けとは?

のれん分けは、江戸時代の商家で行われていたといわれる仕組みです。

辞書で調べると、のれん分け(暖簾分け)とは、

商家で、長年よく勤めた店員などに新たに店を出させ、同じ屋号を名のらせる。そのとき、資金援助をしたり、得意先を分けたりする。

とされています。

※出典:デジタル大辞泉(小学館)

この、日本では古くから馴染みのある仕組みが、フランチャイズシステムと出会うことで、古くて新しい仕組みとして新たに脚光を集めているのです。

のれん分けが始まった理由

従来の「のれん分け」は、永年貢献した社員(番頭さんなど)を、自社のブランド(のれん)を使って独立させる仕組みです。

当時の店主(雇い主)と社員(奉公人)には主従関係のようなものがあり、のれんを分けてもらえることは特別なことです。

したがって、のれん分けは、それ程頻繁に行われるものではなく、金銭面も含めた条件などは、個別に調整する部分や当時の慣習に依存する部分が大きかったと思われます。

もちろん、現代でも、同じような形で、店舗(会社)に貢献した社員の独立を支援しているケースもあります。

この場合、形式的に簡単な契約書は取り交わしますが、相互の信頼関係を前提としているため、あまり細かい規定がない契約内容になり、トラブルにつながることも増えます。

信頼する社員だから「のれん分け」を許可するという面があり、どうしても甘くなりがちです。気持ちは良くわかりますが、将来のリスクを考えた仕組みを導入することが求められます。

フランチャイズ本部によるのれん分け制度の事例

このような背景もあり、フランチャイズシステムを活用した「のれん分け制度」の導入が増えてきています。

フランチャイズの業界で最も有名な「のれん分け制度(社員独立制度)」といえば、カレーショップのフランチャイズチェーンのCoCo壱番屋の「ブルームシステム」という名称の仕組みです。

【参照】「壱番屋の独立支援|失敗しない独立・ブルームシステム」

壱番屋は、ほぼ「のれん分け制度(社員独立制度)」だけで、CoCo壱番屋を、1,400店を超える規模まで拡大させました。

ファミリーレストランでは「ジョイフル」を運営する株式会社ジョイフル(大分市/610店中FC141店/2024年2月現在)は、「ジョイフル社員独立フランチャイズ制度(社内FC制度)」を2024年1月から本格始動し、元社員72人が独立しています。

のれん分けを制度として導入、運用するためには、独立希望者が独立するために必要な要件、契約条件を決めなければなりません。

独立の基準、契約条件の概要が曖昧な状態では、独立希望者が出るたびに条件等を調整することになります。そのようなやり方では、のれん分けによってチェーンを発展させることはできません。

会社の経営計画におけるのれん分け制度の位置づけや出店計画、社員のキャリアパスと独立までのロードマップ、社員評価制度とのれん分け制度の連携など、会社の規模や人員体制、ビジネスの特性、将来像を踏まえた制度設計を考え、導入することが大切です。

更に事前に考えておくべきことは、のれん分け時の処遇も含めた契約内容です。

ここで有益なのが、フランチャイズシステムの活用です。

フランチャイズシステムによるのれん分けの特徴とは

一般に、フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度には、主に以下のような特徴があります。

*のれん分け時(独立時)にフランチャイズ契約を締結する

フランチャイズ契約は、本部(会社)と独立者(社員)が個別に締結します。会社は、複数の社員と契約を締結しますが、その際の契約の内容は、原則として全て同じ内容となります。

*のれん分け時(独立時)に金銭面の特典がある場合が多い

飲食店など店舗を構える業態の場合、社員がブランド(のれん)の使用を許され新規に独立開業しようとしても、開業資金が大きなハードルになり進まないことは容易に想像できます。

したがって、のれん分けの際は、比較的少額な資金で開業できるような仕組みを設けることが多くなります。

*のれん分け後(独立後)は通常のFC加盟店と同様

フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度を導入している企業は、社員以外からもフランチャイズ(FC)加盟店を募集していることが多いです。

社員の場合は、これまでの会社への貢献に報いるという意味もあり、独立時に金銭面の特典などを設けていますが、「もと社員」としての特典や優遇は通常は開業までです。その後は、社員以外からFC加盟店としてチェーンの一員となった場合と同じ立場となります。

フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度について、YouTubeのアクアネットフランチャイズ経営研究所チャンネルでも解説しています。

「フランチャイズシステムを活用した「のれん分け制度」ってどういうものですか?」

のれん分け制度の導入ステップ

フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度の導入ステップは、下記の通りです。

以下、各ステップの手順や留意点を解説します。

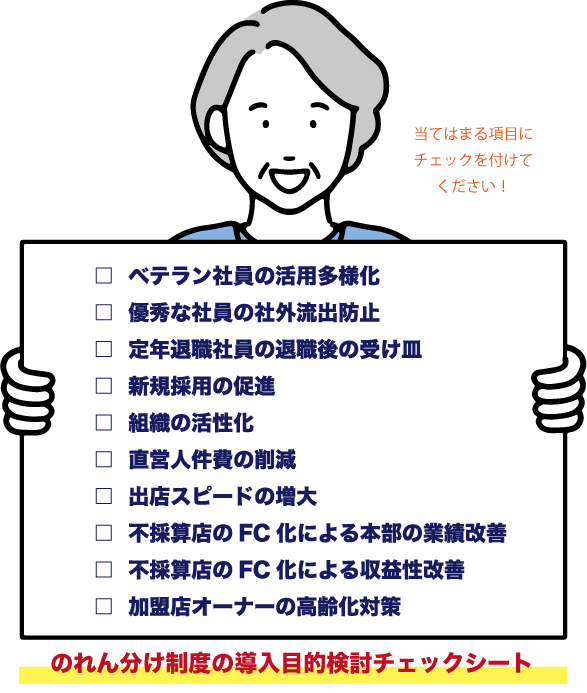

Step1. のれん分け制度の導入目的を明確にする

一口に「フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度」といっても、様々な形があります。

「のれん分け制度」の設計は、何の為に「のれん分け制度」を導入するのか(=導入目的)により異なります。

したがって、自社に最も適した「のれん分け制度」を設計するためには、導入目的を明確にすることから始める必要があります。

以下に、我々が普段使用している、導入目的を整理するチェックリストを紹介します。

導入目的が、どのように制度設計とリンクするのか、少し考えてみましょう。

例えば、最初の2項目は、人材関連の課題を解決することが導入目的になっています。

社歴が長い場合、現場の店長も在任期間が長くなり、マンネリ化などもありモチベーションが下がってきます。中には新しい活躍の場を求めて転職を考える人も出てきます。

この場合、新しい目標として「独立オーナー」への道を示ことで、モチベーションアップや離職防止につながるような制度設計を考えることになります。

一方、8番目、9番目は不振店対策です。

原則は既存店をFC化する形での「のれん分け」となります。

どのような状況の店舗を対象とするか、どのような条件で社員に引き継いでもらうのか、ということを中心に制度設計に取り組みます。

このように、導入目的により「のれん分け制度」の制度設計が変わってきます。

ただし、導入目的はひとつに絞る必要はありません。

むしろ、通常は、複数の目的を同時に実現する為の制度設計に取り組むことになると思います。

ぜひ、上記のチェックリストで自社の導入目的を明確にしてください。

【特典】「のれん分け制度の導入目的検討チェックリスト」はこちらからダウンロードできます。ご活用ください。

弊社のYouTubeチャンネルで、のれん分け制度導入目的の各項目を解説した動画を公開しています。

「のれん分け制度導入目的の明確化」

Step2. フランチャイズシステムの構築

「のれん分け制度」は、社員FCともいわれるように、社員を加盟対象としたフランチャイズ展開です。

既に社員以外を対象としたフランチャイズ展開を行っている場合は、基本的にその仕組みをベースに、社員向けに追加やアレンジが必要な仕組みを検討します。

したがって、比較的短期間で、かつ少ない手間で「のれん分け制度」が導入できます。

一方、社員以外を対象としたフランチャイズ展開を行っていない場合、まずは、フランチャイズシステムの構築に取り組むことになります。

この際、最初に、加盟対象は「社員のみ」なのか「社員以外も含む」のかを決定します。

一般的に、「社員のみ」とした場合、開業前研修や開業支援などが簡略化できるなどの要因があり、フランチャイズシステムは比較的シンプルなものでスタートできることが多くなります。

フランチャイズシステムは、フランチャイズの契約事項に関わるルールや仕組み、それらを運用する本部体制の総称です。

つまり、フランチャイズ契約書が整っていることと言い換えることもできます。

Step3. のれん分け制度の設計

いよいよ「のれん分け制度」本体の制度設計です。

ベースのフランチャイズシステムの設計が終了している前提で、以下のステップで進めます。

- れん分け制度のバリエーション選定

- のれん分け(独立)資格要件の整理

- のれん分け(独立)までのキャリアパス設計

- のれん分け制度で特に重視される本部サポートの整備

- のれん分け(独立)者の選考方法の決定

1.のれん分け制度のバリエーション選定

のれん分け制度の形は幾つかのタイプに分かれます。

例えば以下のようなタイプです。

ここでは、自社で採用するタイプを選定します。

●通常のFC加盟で独立するタイプ

原則として、社員以外を対象とした加盟店募集と同じです。ただし、加盟金や研修費の減免などが付加される場合があります。

●ターンキータイプ

本部(会社)が投資して新しい店舗をつくり、この店舗を独立者に貸し出すタイプです。開業費用が抑制できます。

●既存店での独立タイプ①(既存店を独立者へ譲渡する)

既存の店舗を独立者に譲渡するタイプです。独立者は、通常購入代金を分割で支払います。

●既存店での独立タイプ②(既存店を独立者へ貸与する)

既存の店舗を独立者に貸し出すタイプです。一定期間経過後に、店舗を買い取ることができるオプションがついている場合があります。

●チャレンジタイプ

お試し期間を設けるタイプです。いきなりは、のれん分け(独立)に踏み切れない社員のために設ける場合があります。

バリエーション(タイプ)は、ひとつに絞る必要はありません。ただし、複数選択した場合、制度設計が複雑になり、検討事項や手間が増えます。

2.のれん分け(独立)資格要件の整理

のれん分け(社員独立)の対象となる社員は、どのような社員なのかを明確にするステップです。

主に以下のような点で条件や判定方法等を決定します。

- 社内資格等(勤続年数、社内資格、経験職務 など)

- 習得すべき経営者としてのスキル

- その他の要件(開業資金 など)

特に判定方法が曖昧だと運用の段階でつまずくので注意してください。

また、既存のベテラン社員向けの制度か新規採用を意識した制度かなど、メインとなる対象社員により大きく内容が変わる場合があります。

前述の導入目的が不明確な場合は、かならず立ち返って検討を行ってください。

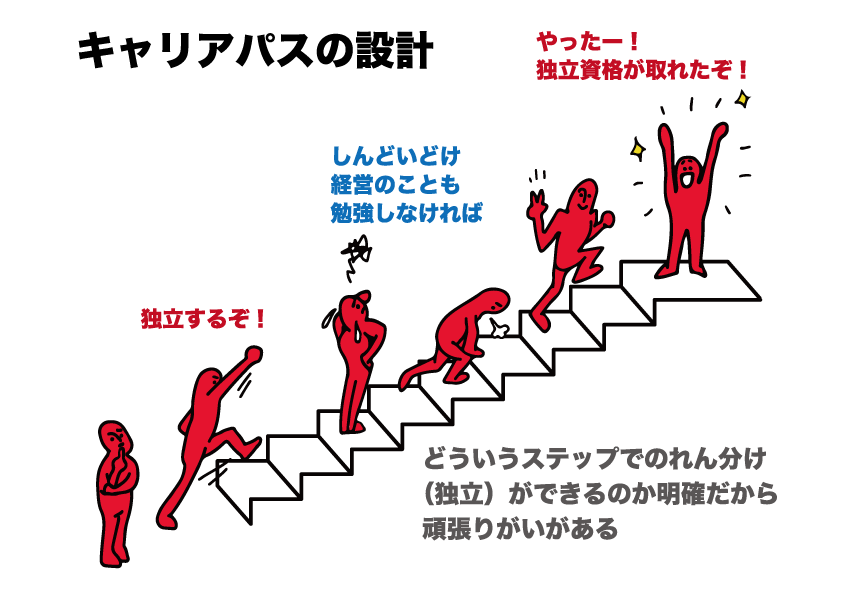

3.のれん分け(独立)までのキャリアパス設計

上記の「のれん分け(独立)資格要件」をどのようなステップで獲得するかを明確にしたものです。

- 入社から各ステップ到達までの標準的な期間

- 各ステップで身につけるスキルや資格

- スキルや資格の習得をサポートするための教育・研修制度

などを分かりやすく整理します。

入社当初の職種の違い等により複数のキャリアパスを設定する場合もあります。

また、のれん分け(独立)しない場合のキャリアパスとの整合性も考慮する必要があります。

4.のれん分け制度で特に重視される本部サポートの整備

社員以外を対象としたフランチャイズシステムと比較して、のれん分け制度の場合に重視されることが多い本部サポートは以下のようなものです。

●経営者としての研修

通常、のれん分けの対象となる社員は、現場業務は優秀でも、経営者として必要な知識は不足しています。したがって、のれん分け(独立)希望者については、特別な研修プログラムを用意します。○○大学などの名称を付けると運用がしやすくなります。ちなみに、経営数値、マネジメント、マーケティングなどがよく採用されるテーマです。

●金融支援

前述の「のれん分け制度のバリエーション」で解説したターンキータイプや既存店での独立タイプを運用するための仕組みやリース活用、最低保障制度など、本部(会社)が独立者を金銭面で支援する仕組みです。

●事務代行

給与計算や経理など店舗経営に必要な事務業務を代行する仕組みです。外部の専門家との連携も含め体制整備を行います。通常は有償で行います。

これ以外にも色々と考えられます。

「もと社員」だからこそ、必要となる(喜ばれる)のはどのような本部サポートなのかという視点で、じっくりと考えてみてください。

5.のれん分け(独立)者の選考方法の決定

制度設計が終わると、のれん分け(独立)の希望者を募集し、その中から候補者を選定することになります。

●募集:どのような形で社内告知を行うのか

●応募:とのような手続きで希望を受け付けるのか

●審査:選考基準や選考方法はどのようなものか

について、使用するツールや担当者(部署)、具体的な業務手順などを決定します。

Step4. 告知・募集ツールの整備

社内告知・募集に必要な主なツールは以下のようなものです。

あくまでも一例ですが、関係法令も考慮して、ヌケモレがないように準備を行ってください。

-

- 告知用ポスターなど

- 社内ネットワークシステム等での告知原稿

- フランチャイズ契約書

- 附帯契約書

- ご契約のしおり(法定開示書面)

- のれん分け制度説明用パンフレット

- のれん分け(独立)申請書

- 資格要件チェックリスト

- 事業計画書フォーマット

- 既存店の譲渡価格算定表

- 採用パンフレット

- 求人広告 など

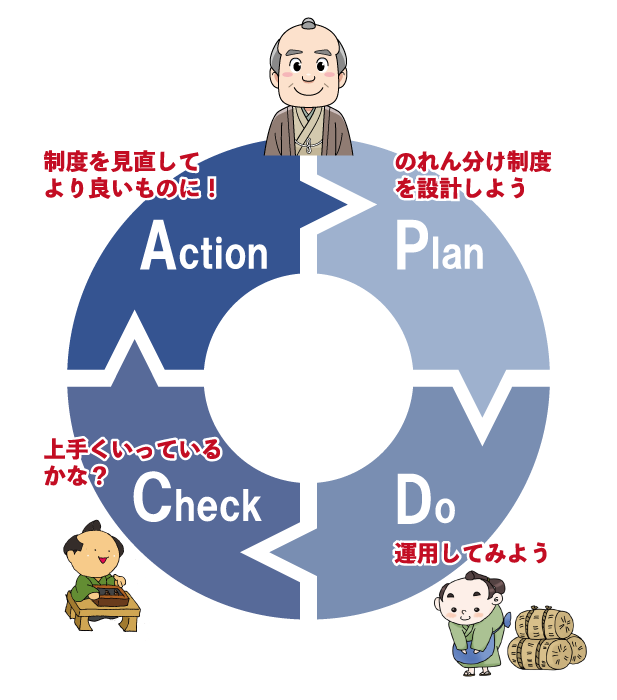

Step5. のれん分け制度の運用

ここまでで「のれん分け(社員独立)制度」の設計は一通り終了です。

ただし、あくまでも机上での設計です。

実際の運用を通じて細部を詰めたり、改善したりする必要があります。

特に、キャリアパスやそれに連動した各種研修などは一定期間の運用が必要です。

制度の運用や見直しを行う担当者(部署)を明確にし、PDCAを回し続けてください。

のれん分け制度、成功の秘訣

のれん分け(社員独立)制度をスタートさせた経営者から、

という相談をよく受けます。

のれん分け(社員独立)制度の「あるある」です。

制度を導入した経営陣は、

みんな争うように手を挙げるだろう。

というようなことを考えています。

しかし、当の社員は、

など、独立後の良い面(メリット)よりもリスクを心配して手を挙げない、という状況になります。

のれん分け(社員独立)制度を成功させるためには、最初にこの壁を乗り越える必要があります。

そのためにどうすれば良いか。

答えは簡単です。

のれん分け(独立)の成功事例をつくることです。

実際にのれん分けで独立した先輩が、

- 収入が大きく増えた

- 仕事が楽しい

- 毎日が充実している

- 店舗の新規出店を考えている

という状況になっているのが「見える」ようになると手が挙がり出します。

この状況をつくるためには、まずは第一号が勝負です。

できるだけ優秀な人に独立してもらうのが望ましいでしょう。

そして成功事例を積み重ねて、リスクの心配よりもメリットの魅力が上回る状況を維持することが大切です。

と、いうような話をすると、「優秀な店長から順にどんどん独立すると、直営店が困る」と仰る経営者がいます。

しかし、心配は不要です。

きちんと制度設計を行い、着実に運用すれば、優秀な店長が独立したら、次の優秀な店長が必ず育ちます。

安心して送り出しましょう!

のれん分け(社員独立)制度構築プロジェクト

ここまで、のれん分け(社員独立)制度の構築ステップや留意点について解説してきました。

この流れで進めて頂ければ自力での構築も可能だと思います。

ただし、弊社のような経験豊富な専門家に依頼するという選択肢もあります。

そこで、最後に、弊社が支援する場合の業務の進め方をご紹介します。

-

- プロジェクト形式で業務を進めます。プロジェクトメンバーは、貴社の担当者と弊社コンサルタントです。

- 必要書類やツールは、弊社にてたたき台を作成し、プロジェクトを通じて貴社にて検討・決定いただくスタイルで業務を遂行いたします。

- プロジェクトの期間は、社員のみを対象とした「のれん分け制度」の制度設計で、最短3〜4ヶ月間(状況により変動する場合があります)。

- プロジェクト会議は、原則として毎月2回。リアルもしくはzoomミーティングで行います。

ご興味がございましたら、下記から無料相談にお申し込みください。

https://aqnet.co.jp/inquiry/freead/

まとめ

長くなったので、簡単にまとめます。

■フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度には、主に以下のような特徴があります。

-

- のれん分け時(独立時)にフランチャイズ契約を締結する

- のれん分け時(独立時)に金銭面の特典がある場合が多い

- のれん分け後(独立後)は通常のFC加盟店と同様

■フランチャイズシステムを活用したのれん分け制度の導入ステップと留意点は、下記の通りです。

Step1.のれん分け制度導入目的の明確化

<導入目的のチェックリスト>

-

- ベテラン社員の活用多様化

- 優秀な社員の社外流出防止

- 定年退職社員の退職後の受け皿

- 新規採用の促進

- 組織の活性化

- 直営人件費の削減

- 出店スピードの増大

- 不採算店のFC化による本部の業績改善

- 不採算店のFC化による収益性改善

- 加盟店オーナーの高齢化対策

Step2.フランチャイズシステムの構築

Step3.のれん分け制度の設計

<のれん分け制度の設計ステップ>

① のれん分け制度のバリエーション選定

② のれん分け(独立)資格要件の整理

③ のれん分け(独立)までのキャリアパス設計

④ のれん分け制度で特に重視される本部サポートの整備

⑤ のれん分け(独立)者の選考方法の決定

Step4.告知・募集ツールの整備

Step5.のれん分け制度の運用

■のれん分け制度、成功の秘訣は、成功事例をつくること。特に第一号が大切なので、できるだけ優秀な人を対象にしましょう。

■専門家に依頼する、のれん分け(社員独立)制度構築プロジェクト(月2回 × 3〜4ヶ月間から)という選択肢もあります。

ご興味がございましたら、下記から無料相談にお申し込みください。

フランチャイズビジネスに関わるお悩みがございましたら、

フランチャイズビジネスに関わるお悩みがございましたら、